Social

Tous les chantiers sociaux sont ouverts et traités sous le signe de l’urgence

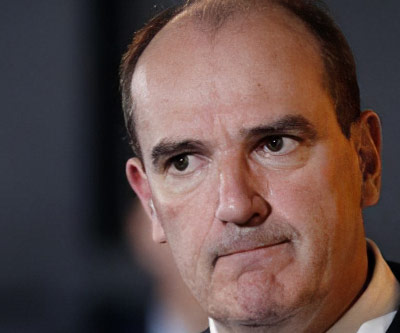

Pendant la crise, le système de protection sociale a tenu le choc. Mais avec quelles conséquences ? Le Fil-Social fait le panorama des dossiers sur le bureau de Jean Castex.

Pendant la crise, le système de protection sociale a tenu le choc. Mais avec quelles conséquences ? Le Fil-Social fait le panorama des dossiers sur le bureau de Jean Castex.

Nos articles sont réservés aux abonnés

Vous êtes abonné ?

Connectez-vous en utilisant ce formulaire.

- Vous pouvez réinitialiser votre mot de passe en cliquant sur le bouton vert du formulaire (mot de passe oublié)

- Après connexion, vous pouvez accéder aux données de votre compte, en cliquant dans le cartouche situé en haut et à droite de votre écran, sur ordinateur et tablette, en bas de page sur smartphone)

Pas encore abonné ?

Vous pouvez souhaiter :

- Découvrir notre service d’informations et notre panorama de presse quotidien.

- Consulter nos tarifs.

- Vous abonner.

L'auteur

- François Charpentier

Le contenu de cette dépêche est la propriété de son auteur et du Fil-Social. Toute reproduction, par tous moyens, est soumise à une déclaration auprès du Centre Français de la Copie.