La Mutualité n’est pas soluble dans l’assurance (et autres réflexions post-crise)

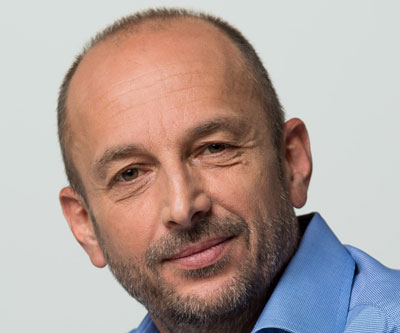

Le président de la Mutualité française, Thierry Beaudet, a publié en juillet Journal d’une crise (voir Fil-Social n°33421). Dans cet ouvrage, écrit comme son titre l’indique, au jour le jour durant le confinement, il décrit aussi bien l’action des mutuelles durant la période que l’état de ses réflexions sur l’organisation du système de santé.

Le président de la Mutualité française, Thierry Beaudet, a publié en juillet Journal d’une crise (voir Fil-Social n°33421). Dans cet ouvrage, écrit comme son titre l’indique, au jour le jour durant le confinement, il décrit aussi bien l’action des mutuelles durant la période que l’état de ses réflexions sur l’organisation du système de santé.

Tout d’abord, bien entendu, pourquoi avoir écrit ce livre ?

Au-delà des échanges que l’on pouvait avoir avec ses proches ou ses collaborateurs par téléphone, via (...)

Nos articles sont réservés aux abonnés

Vous êtes abonné ?

Connectez-vous en utilisant ce formulaire.

- Vous pouvez réinitialiser votre mot de passe en cliquant sur le bouton vert du formulaire (mot de passe oublié)

- Après connexion, vous pouvez accéder aux données de votre compte, en cliquant dans le cartouche situé en haut et à droite de votre écran, sur ordinateur et tablette, en bas de page sur smartphone)

Pas encore abonné ?

Vous pouvez souhaiter :

- Découvrir notre service d’informations et notre panorama de presse quotidien.

- Consulter nos tarifs.

- Vous abonner.

L'auteur

- Jacques des Courtils

- 06 08 05 67 82

Le contenu de cette dépêche est la propriété de son auteur et du Fil-Social. Toute reproduction, par tous moyens, est soumise à une déclaration auprès du Centre Français de la Copie.